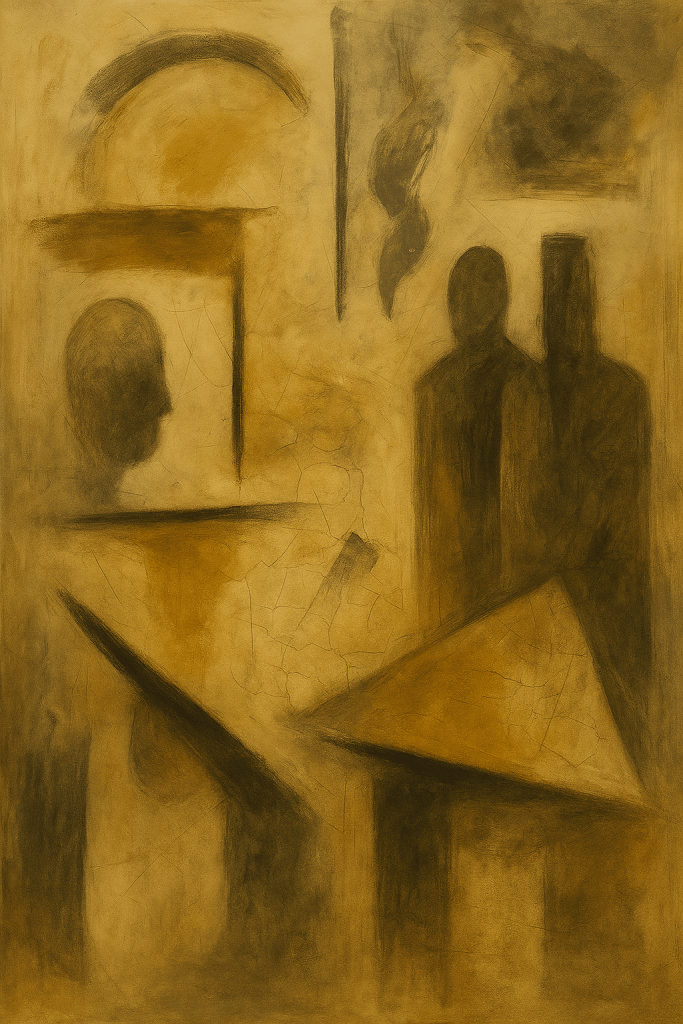

Ci sono incontri che non aggiungono informazioni, ma ricompongono qualcosa. L’incontro con Pippo Madé è stato questo. Non una scoperta, non un omaggio, ma la conferma silenziosa che un certo modo di stare nell’arte è ancora possibile. La sua casa non dà l’impressione di un luogo dove le opere vengono conservate. È piuttosto uno spazio dove il tempo ha continuato a lavorare. Tutto ciò che si vede sembra provenire dalla stessa sorgente: non uno stile, non un tema, ma una fedeltà profonda a un’idea dell’arte come pratica di vita. Non c’è separazione tra lavoro, pensiero, memoria, mito, storia. Tutto convive, senza bisogno di essere spiegato.

Federico II, ad esempio, non appare come personaggio storico, ma come principio di complessità: un nodo in cui convivono poesia, potere, guerra, nascita, visione. La Sicilia, allo stesso modo, non è mai folklore né identità rivendicata. È una condizione profonda, una stratificazione che agisce anche quando non viene nominata. Palermo, nel Genio, non è una città, ma una forza mentale, un’energia che resiste alla semplificazione. Alcuni lavori rimangono addosso più di altri, senza che sia facile dire perché. L’omaggio a Guttuso, per esempio, non ha nulla del tributo formale: è un dialogo silenzioso tra due artisti che hanno condiviso un’idea dell’arte come responsabilità, come gesto che non si sottrae alla storia. La Divina Commedia, attraversata da Madé, non è illustrata ma interiorizzata. Non si ha l’impressione di “vedere Dante”, quanto piuttosto di assistere a un corpo a corpo con il testo, come se le immagini fossero emerse dopo una lunga permanenza, non dopo una lettura. È un lavoro che parla di attraversamento, non di interpretazione.

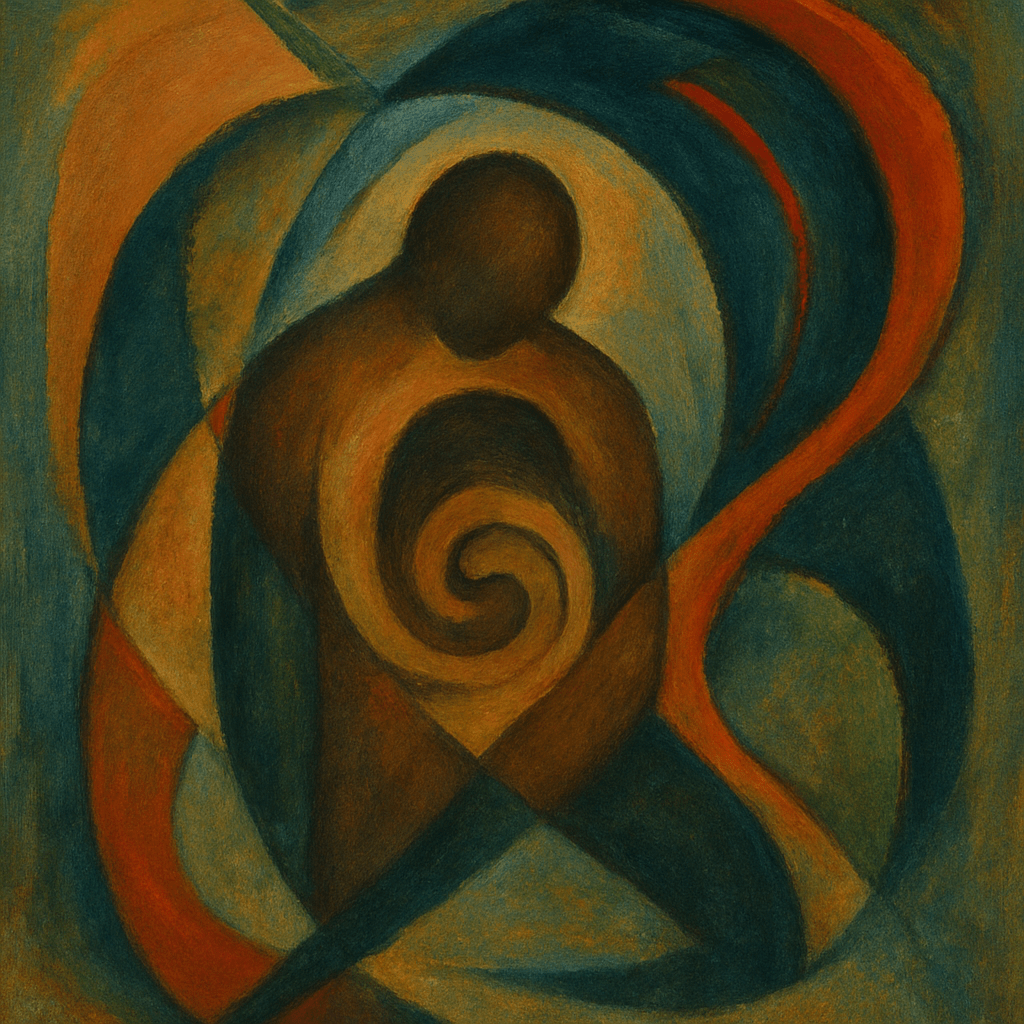

Pippo Madé, sulla splendida soglia dei novant’anni, mi ha poi donato una sua opera. Non come si concede un oggetto, ma come si affida qualcosa che ha attraversato una vita. Mi ha accolto in casa sua, mi ha fatto sedere, parlare, ascoltare. A un certo punto mi ha chiamato fratello. Senza enfasi, senza retorica. Con una naturalezza che oggi è rarissima. In quel gesto non c’era nulla di celebrativo. C’era piuttosto una forma di riconoscimento silenzioso, una continuità tra percorsi diversi ma affini nel modo di stare dentro l’arte. Madé appartiene a una generazione per cui il fare artistico non era una strategia di posizionamento, ma una necessità quotidiana, una pratica che coincideva con la vita stessa. Il suo lavoro porta ancora addosso questa qualità: non chiede attenzione, non si offre come prodotto, ma resta lì, come traccia di un attraversamento. Ricevere un’opera in questo modo, da un artista che ha vissuto il Novecento dall’interno, non è un atto simbolico né un passaggio di testimone programmato. È piuttosto un momento di sospensione. Il tempo si accorcia e categorie come giovane, vecchio, successo, carriera smettono improvvisamente di avere senso. Rimane solo l’esperienza condivisa di chi ha scelto, ciascuno a suo modo, di non separare l’arte dall’esistenza. Essere chiamato fratello da Pippo Madé non ha a che fare (solo) con l’affetto personale. Ha a che fare con qualcosa di più raro: il riconoscimento di una postura, di un’etica del lavoro, di una solitudine abitata senza rancore. In un’epoca in cui l’arte è spesso ridotta a linguaggio, a discorso o a opportunità, questo incontro ricorda che esiste ancora una dimensione essenziale, fatta di gesti semplici e irrevocabili. L’opera che mi ha donato resterà con me non come un oggetto da custodire, ma come una responsabilità: quella di continuare a praticare l’arte come spazio di verità, senza chiedere autorizzazioni e senza aspettare legittimazioni.

Qui un video della nostra performance: https://www.youtube.com/watch?v=kOi_5ZzaJe4